薬剤科

薬剤科では、院内で使用される薬剤の管理・調剤を通し、チーム医療を担う一員として患者様へ適切な医療を提供することに努めています。

薬剤の情報提供をはじめとした薬剤関連の事柄において、医師や看護師など多職種間での連携を図り、薬剤師としての役割を果たすことを目標に掲げ、日々尽力しています。

薬剤の情報提供をはじめとした薬剤関連の事柄において、医師や看護師など多職種間での連携を図り、薬剤師としての役割を果たすことを目標に掲げ、日々尽力しています。

薬剤科メンバー

- 薬剤師:8名

- SPD:2名(※)

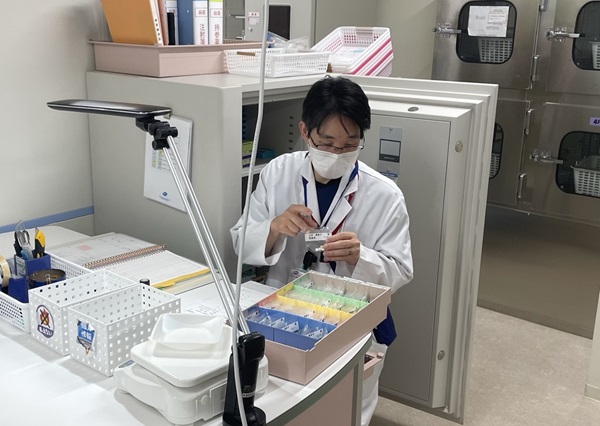

調剤業務(内服薬・外用薬・注射薬)

調剤業務は、オーダリングシステムにより医師が処方を行い、その内容を薬剤師が確認し薬剤を調剤しています。

定期薬は、各病棟で開始日を定め、主にそこから7日分の処方の調剤を行い、指定の曜日に各病棟の与薬車で払い出します。

注射薬は、主に翌日の分を調剤し、病棟への払い出しを行います。当日の臨時薬は、その都度調剤を行います。

翌日分の調剤は、病棟別のピッキングリストにより薬剤を集めることで、取り違いのリスクを低下させています。

定期薬は、各病棟で開始日を定め、主にそこから7日分の処方の調剤を行い、指定の曜日に各病棟の与薬車で払い出します。

注射薬は、主に翌日の分を調剤し、病棟への払い出しを行います。当日の臨時薬は、その都度調剤を行います。

翌日分の調剤は、病棟別のピッキングリストにより薬剤を集めることで、取り違いのリスクを低下させています。

TDM業務

治療薬物モニタリング(Therapeutic Drug Monitoring略してTDM)業務は、血中濃度などを測定し、治療効果や副作用に関する因子をモニタリングしながら、それぞれの患者とその状態に合わせた投与設計を見直し、安全で有効な治療のサポートを行っています。

製剤業務

製剤業務とは、市販されている医薬品では治療に十分対応ができない場合に、患者さんに必要な薬を病院内で調製する業務です。当院ではクリーンベンチ、安全キャビネットを備え、主に中心静脈栄養(TPN)の混注業務を行い、病棟へ払い出しています。

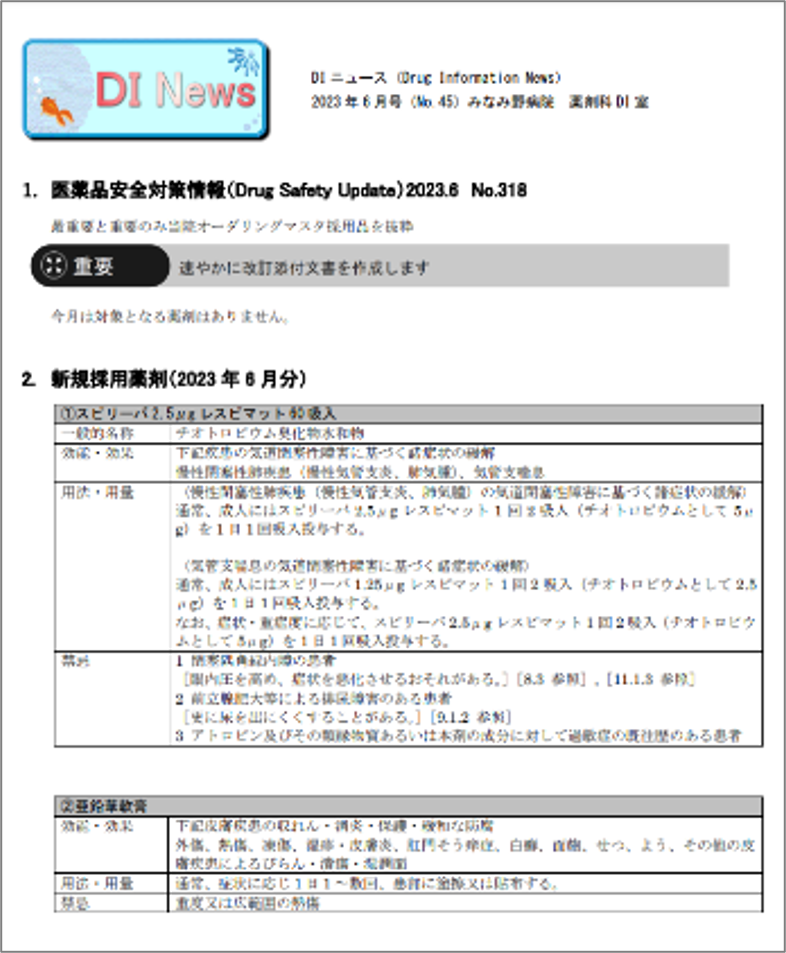

DI業務

医薬品情報(Drug Information略してDI)業務は、薬を適正かつ安全に使用するための様々な情報を広く収集し整理・加工して、医師・看護師などの医療従事者や、患者様へ提供する業務です。

患者様に対しては、薬の正しい使い方や副作用情報など、医療従事者に対しては、新たな重篤な副作用情報や医薬品の適正使用(疾患に対する薬の用法・用量)や、副作用の早期発見につながる検査の情報などを提供しています。

患者様に対しては、薬の正しい使い方や副作用情報など、医療従事者に対しては、新たな重篤な副作用情報や医薬品の適正使用(疾患に対する薬の用法・用量)や、副作用の早期発見につながる検査の情報などを提供しています。

薬剤管理指導業務・病棟薬剤業務

薬剤管理指導業務は、患者様が薬を正しく使えるように、全ての病棟で服薬指導(薬の効果・使い方・注意点などの説明)を行っています。

病棟薬剤業務は、病棟カンファレンスへ参加し、患者様の情報を収集・共有しながら薬物療法について提案しています。病棟の中の多くの部署と連携して、薬の副作用などが起きないよう入念に調査し対策する業務を行っています。

病棟薬剤業務は、病棟カンファレンスへ参加し、患者様の情報を収集・共有しながら薬物療法について提案しています。病棟の中の多くの部署と連携して、薬の副作用などが起きないよう入念に調査し対策する業務を行っています。

チーム医療への参画

(医療安全管理室・感染対策室・緩和ケアチーム・褥瘡回診チーム)

チーム医療とは、医師、薬剤師、看護師など別々の役割を担った医療スタッフが、互いの専門性を尊重し、最も効果的な治療法を検討することで、患者様に対し最善の治療を導き出そうという医療現場の取り組みのことです。

医療安全管理室では、薬剤師は、院内で起こる医薬品に関するインシデント等の事故防止に取り組んでいます。

感染管理室では、薬剤師は抗菌薬の使用状況の把握や、感染防止のための教育・啓発を行います。また他施設と連携することで、感染対策情報を共有し、院内の感染防止に努めています。

緩和ケアチームでは、病棟や緩和ケア外来、緩和ケアラウンドなどで、緩和薬物療法認定薬剤師が、モルヒネなど医療用麻薬の適正な使用法や副作用の確認をして処方の提案をします。

褥瘡回診チームでは、褥瘡ケアが必要な患者様に対して、予防治療計画書を作成し、継続的なケアの実施と評価を行い、褥瘡の早期発見や重症化予防のための総合的な褥瘡管理対策を行っています。

チーム医療とは、医師、薬剤師、看護師など別々の役割を担った医療スタッフが、互いの専門性を尊重し、最も効果的な治療法を検討することで、患者様に対し最善の治療を導き出そうという医療現場の取り組みのことです。

医療安全管理室では、薬剤師は、院内で起こる医薬品に関するインシデント等の事故防止に取り組んでいます。

感染管理室では、薬剤師は抗菌薬の使用状況の把握や、感染防止のための教育・啓発を行います。また他施設と連携することで、感染対策情報を共有し、院内の感染防止に努めています。

緩和ケアチームでは、病棟や緩和ケア外来、緩和ケアラウンドなどで、緩和薬物療法認定薬剤師が、モルヒネなど医療用麻薬の適正な使用法や副作用の確認をして処方の提案をします。

褥瘡回診チームでは、褥瘡ケアが必要な患者様に対して、予防治療計画書を作成し、継続的なケアの実施と評価を行い、褥瘡の早期発見や重症化予防のための総合的な褥瘡管理対策を行っています。

薬剤管理サマリー

当院薬剤科では、薬剤師が必要と判断した患者さんに対し、ご本人(またはご家族)から同意を得たうえで、退院後も安全かつ適切な薬物療法が継続できるよう「薬剤管理サマリー」を作成・発行し、保険薬局・介護施設・他院等へ情報提供を行っております。

薬剤サマリーとは

入院中の処方薬一覧、服薬状況の記録、副作用の有無、治療経過・検査値の推移など、患者様の薬物療法に関する重要情報をまとめた文書です

薬剤管理サマリーのご活用とご不明点のお問合せについて

保険薬局・医療機関の皆さまに置かれましては、患者様の薬物治療支援や調剤業務の参考資料としてご活用くださいますようお願いいたします。

なお、記載内容についてご不明な点やご連絡事項等がありましたら、下記の「返書用紙」または貴施設所定の様式をご利用のうえ、郵送・FAX・メールのいずれかにてご返信ください。

返書送付先(お問合せ先)

〒192-0916 東京都八王子市みなみ野5丁目30-3

TEL:042-632-8118(代表)

FAX:042-632-8146

メール:yakuzai@minamino-hp.jp

担当部署:薬剤科

なお、記載内容についてご不明な点やご連絡事項等がありましたら、下記の「返書用紙」または貴施設所定の様式をご利用のうえ、郵送・FAX・メールのいずれかにてご返信ください。

返書送付先(お問合せ先)

〒192-0916 東京都八王子市みなみ野5丁目30-3

TEL:042-632-8118(代表)

FAX:042-632-8146

メール:yakuzai@minamino-hp.jp

担当部署:薬剤科

よくある質問

~安心して服薬いただくために~

当院では、患者さんが安全にお薬を服用し、その効果を十分に得られるよう、正しい服薬方法に関する情報提供を行っております。以下に、よくあるご質問をまとめておりますので、ぜひご活用ください。

当院では、患者さんが安全にお薬を服用し、その効果を十分に得られるよう、正しい服薬方法に関する情報提供を行っております。以下に、よくあるご質問をまとめておりますので、ぜひご活用ください。

Q1. お薬は水や白湯以外で飲んでもよいですか?

A.基本的には、コップ1杯の水または白湯(ぬるま湯)で服用してください。

水以外の飲み物は、お薬の効果や吸収に影響を及ぼすことがあります。

水以外の飲み物は、お薬の効果や吸収に影響を及ぼすことがあります。

Q2. 飲みにくいお薬は割ったりつぶしたりしても大丈夫ですか?

A. 自己判断でお薬を割ったりつぶしたりせず、必ず薬剤師にご相談ください。

お薬によっては、割ったりつぶしたりすると、効果が弱くなったり、副作用のリスクが増えたりするものがあります。

お薬によっては、割ったりつぶしたりすると、効果が弱くなったり、副作用のリスクが増えたりするものがあります。

Q3. お薬を飲み忘れたときはどうすればよいですか?

A. まずは、医師や薬剤師にご相談ください。 お薬によっては、服用タイミングが厳密に定められているものがあります。

Q4. 手に麻痺があるのですが、飲みやすくする方法はありますか?

A. 一包化などの工夫が可能です。

また、袋にあらかじめ切り込みを入れておくと開けやすくなることがありますので、薬剤師にご相談ください。

また、袋にあらかじめ切り込みを入れておくと開けやすくなることがありますので、薬剤師にご相談ください。

Q5. 入院することになりました。他院で処方されているお薬はどうすればよいですか?

A. 現在使用中のお薬(内服薬・目薬・吸入薬・インスリンなど)をすべてお持ちください。

加えて、お薬手帳や説明書をご持参いただくと、より正確に治療を継続できます。

※サプリメント・健康食品・市販薬もお薬の作用に影響することがありますので、可能な範囲でお持ちいただくか、使用状況をお知らせください。

加えて、お薬手帳や説明書をご持参いただくと、より正確に治療を継続できます。

※サプリメント・健康食品・市販薬もお薬の作用に影響することがありますので、可能な範囲でお持ちいただくか、使用状況をお知らせください。

Q6. お薬が飲みこみにくくなりました。どうすればよいですか?

A. 服用しやすい形状(口腔内崩壊錠や液剤など)への変更や、服用薬の整理が可能な場合があります。

• 「OD錠」など少量の水で溶けるお薬への変更

• 配合錠への切り替えや、必要性の低いお薬の見直し

• 市販の服薬補助ゼリーやオブラートの活用

※飲み込みにくさの原因が嚥下機能の低下にあることもあります。当院では嚥下評価やリハビリのご相談も可能です。

• 「OD錠」など少量の水で溶けるお薬への変更

• 配合錠への切り替えや、必要性の低いお薬の見直し

• 市販の服薬補助ゼリーやオブラートの活用

※飲み込みにくさの原因が嚥下機能の低下にあることもあります。当院では嚥下評価やリハビリのご相談も可能です。

Q7. 飲み忘れが増えてきました。何か工夫はありますか?

A. スマートフォンや時計のアラーム設定、ご家族の協力、一包化、お薬カレンダーなどが効果的です。

Q8. お薬を飲むとふらつくことがあります。副作用でしょうか?

A. お薬が原因の場合もありますが、他の疾患や脱水などが関係することもあるため、医師にご相談ください。

ふらつきの原因となるお薬の例:

• 中枢神経に作用するお薬:抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬、抗てんかん薬、パーキンソン病薬、感冒薬、一部の鎮痛薬

• 降圧薬:血圧が下がりすぎることにより、ふらつく場合があります

※お薬の急な中止は危険ですので、必ず専門職にご相談ください。

ふらつきの原因となるお薬の例:

• 中枢神経に作用するお薬:抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬、抗てんかん薬、パーキンソン病薬、感冒薬、一部の鎮痛薬

• 降圧薬:血圧が下がりすぎることにより、ふらつく場合があります

※お薬の急な中止は危険ですので、必ず専門職にご相談ください。

Q9. 高齢の親が複数の病院からたくさんのお薬をもらっています。全部飲ませても大丈夫ですか?

A. 高齢者の多剤服用(ポリファーマシー)は、副作用のリスクが高まることがあります。

服用しているお薬が本当に必要かどうか、見直しが重要です。

服用しているお薬が本当に必要かどうか、見直しが重要です。

ゆるっと薬剤師コラム

みなみ野病院は2018年開院し、当初は薬剤師2名からのスタートでしたが、2025年4月で8年目を迎える中、薬剤科のメンバーも7名になりました。業務の幅も広がり、日々新しい取り組みも意欲的に行っています。

ここでは、薬剤科で働く私たちの日常業務で学んだことや感じたこと、また薬の情報など薬剤科に関するちょっとした情報をお届けします。身近な内容から専門的な内容まで幅広くゆるっと発信していきますので、ぜひご覧ください。

ここでは、薬剤科で働く私たちの日常業務で学んだことや感じたこと、また薬の情報など薬剤科に関するちょっとした情報をお届けします。身近な内容から専門的な内容まで幅広くゆるっと発信していきますので、ぜひご覧ください。