能登半島地震災害に対する当院の医療支援記事が掲載されました

・2024年1月10日 m3.comに掲載

・URL:https://www.m3.com/news/iryoishin/1186185

・m3.comの許可を得て掲載しています

・URL:https://www.m3.com/news/iryoishin/1186185

・m3.comの許可を得て掲載しています

AMAT第一次先遣隊の医師、4泊5日の経験語る

南多摩病院の光永氏、市立和島病院で救急外来支援

(レポート 2024年1月10日(水)配信 橋本桂子(m3.com編集長)

(レポート 2024年1月10日(水)配信 橋本桂子(m3.com編集長)

AMAT(全日本病院医療支援班)は1月2日から能登半島地震の第1次先遣隊を派遣、日本医科大学とともに、先遣隊に手を挙げたのが医療法人永生会南多摩病院(東京都八王子市)のメンバーだ。1月2日の夕方に八王子市を出発、富山県を経て、石川県に入り、市立輪島病院で救急外来を中心とした病院支援を行い、1月6日に帰京した。

同病院総合内科(救急科)医長の光永敏哉氏に、5日間の活動内容や見えてきた課題、今後必要とされる支援などについてお聞きした(2024年1月9日にオンラインで取材)。

同病院総合内科(救急科)医長の光永敏哉氏に、5日間の活動内容や見えてきた課題、今後必要とされる支援などについてお聞きした(2024年1月9日にオンラインで取材)。

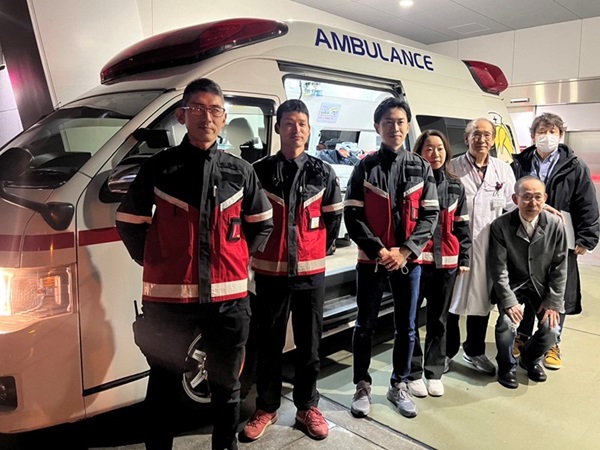

1月2日:午前中に要請、午後5時45分には東京出発

光永氏のもとに、南多摩病院診療部長から連絡が入ったのは1月2日の午前中のことだ。AMATの先遣隊として現地入りする医師を探しているとのことで、光永医師に白羽の矢が立った。午後には病院に出勤して準備、医師1人、看護師1人、救急救命士2人という同院職員の4人で隊を編成、南多摩病院を救急車に乗って出発したのは、1月2日の午後5時45分だった。富山県に着いたのは、1月3日に日付が変わる頃で、富山市内のホテルに1泊。

南多摩病院出発時(提供:光永氏)

1月3日:富山県内で情報収集、支援の必要はなく石川県へ

AMATの先遣隊の重要な任務の一つは、被災地域の支援ニーズ収集だ。1月3日の午前中、全日病の会員病院でもある富山西総合病院での情報収集を開始したところ、被災している医療機関等はあるものの、富山県内は比較的落ち着いており、支援は必要なさそうとのことだった。ライフラインは使え、一部断水もあったが、医療機能としては維持できる状況だった。

念のため富山県庁の災害対策本部も訪れ、富山県内の医療機関の支援は不要と判断。もう一つの先遣隊である日本医科大学AMATは石川県七尾市の避難所に向かったとのことで、光永氏らは石川県庁の総合対策本部を目指した。

DMATの県庁内の対策本部に、AMATも参画する予定で、急性期から亜急性期へと医療支援の引き継ぎを行うことを想定していた。光永氏は石川県庁に3日の午後5時頃、到着した時の様子をこう語る。

「能登半島の北部に行く道路は限られ、かつ陥没していたりして、DMATもほとんど輪島市や珠洲市に入ることができていなかった。DMATが行う通常の支援よりも、かなり時間と労力を要しているという印象を受けた。AMATは発災後48時間から72時間のいわゆる亜急性期をメインに災害医療を展開するのが目的だが、まだDMATがフルに動かなければいけない状況だった」

その日は、金沢市内のホテルで1泊。

念のため富山県庁の災害対策本部も訪れ、富山県内の医療機関の支援は不要と判断。もう一つの先遣隊である日本医科大学AMATは石川県七尾市の避難所に向かったとのことで、光永氏らは石川県庁の総合対策本部を目指した。

DMATの県庁内の対策本部に、AMATも参画する予定で、急性期から亜急性期へと医療支援の引き継ぎを行うことを想定していた。光永氏は石川県庁に3日の午後5時頃、到着した時の様子をこう語る。

「能登半島の北部に行く道路は限られ、かつ陥没していたりして、DMATもほとんど輪島市や珠洲市に入ることができていなかった。DMATが行う通常の支援よりも、かなり時間と労力を要しているという印象を受けた。AMATは発災後48時間から72時間のいわゆる亜急性期をメインに災害医療を展開するのが目的だが、まだDMATがフルに動かなければいけない状況だった」

その日は、金沢市内のホテルで1泊。

1月4日午前:金沢から七尾、約6時間かけて輪島へ移動

光永氏らは朝、金沢市内を出発、4時間弱かけて七尾市の公立能登総合病院に移動。

「関係者と相談したところ、DMATの拠点本部がある公立能登総合病院にてAMAT本部を立ち上げるか、あるいは最前線の輪島まで行って情報収集ならびにAMATのサテライト本部機能を立ち上げるかの判断を求められた。我々のあとにAMATが3隊到着予定で、その一つがAMATの統括本部を持つ平成立石病院(東京都葛飾区)の6人編成の隊であることが分かり、我々はそのまま昼から輪島市に移動することにした。情報収集が先遣隊の主な役割であり、我々が本部機能を担ってしまうと先遣隊としての役割を果たせないと考えたからだ」

もっとも、七尾市から輪島市に向かう移動は難航を極めた。七尾市を午後1時半頃に出発、輪島に着いたのは午後7時頃だ。七尾市から輪島市に向かう道は1本しか通じておらず、高速道路も止まったまま。渋滞が激しかったからだ。

「関係者と相談したところ、DMATの拠点本部がある公立能登総合病院にてAMAT本部を立ち上げるか、あるいは最前線の輪島まで行って情報収集ならびにAMATのサテライト本部機能を立ち上げるかの判断を求められた。我々のあとにAMATが3隊到着予定で、その一つがAMATの統括本部を持つ平成立石病院(東京都葛飾区)の6人編成の隊であることが分かり、我々はそのまま昼から輪島市に移動することにした。情報収集が先遣隊の主な役割であり、我々が本部機能を担ってしまうと先遣隊としての役割を果たせないと考えたからだ」

もっとも、七尾市から輪島市に向かう移動は難航を極めた。七尾市を午後1時半頃に出発、輪島に着いたのは午後7時頃だ。七尾市から輪島市に向かう道は1本しか通じておらず、高速道路も止まったまま。渋滞が激しかったからだ。

多くの建物が倒壊した輪島市内(提供:光永氏)

1月4日夕刻:輪島市立総合病院で救急外来を担当することに

輪島市内は倒壊した建物が多かったが、救出作業が進んでいなかった上、避難所も全て完成していたわけではなかった。

地域の基幹となる市立輪島病院は、停電はせずCTなどの医療機器は稼働していたが、断水状態。建物自体は無事だったが、蛍光灯が壊れていたり、壁が落ちるなどしていた。

自身が被災しながらも、子どもを避難所に預けて何日も勤務するなど、病院職員の頑張りと疲弊を目の当たりにし、被災地域の支援ニーズ収集だけでなく、救急外来の支援にもあたった。

もっとも、救急外来も、物が倒れたりして使えない状態だった。DMATが整形外科外来の待合室のスペースに、パーティションと診察用ベッドを置いて、臨時の救急外来に仕立てており、そこで救急診療を行った。

地域の基幹となる市立輪島病院は、停電はせずCTなどの医療機器は稼働していたが、断水状態。建物自体は無事だったが、蛍光灯が壊れていたり、壁が落ちるなどしていた。

自身が被災しながらも、子どもを避難所に預けて何日も勤務するなど、病院職員の頑張りと疲弊を目の当たりにし、被災地域の支援ニーズ収集だけでなく、救急外来の支援にもあたった。

もっとも、救急外来も、物が倒れたりして使えない状態だった。DMATが整形外科外来の待合室のスペースに、パーティションと診察用ベッドを置いて、臨時の救急外来に仕立てており、そこで救急診療を行った。

市立輪島病院の整形外科の待合スペースを利用した仮設の救急外来(提供:光永氏)

「DMATによると、当初はクラッシュ症候群、脱水、低体温症の患者が結構多かったとのこと。我々は4日の夕方から、救急外来に入った。その前日には一晩で約20人の患者が受診したと聞いたが、私が担当した時には1時間に1、2人。重症の患者さんが多数受診しているわけではなく、黄タグの患者が大半で、赤タグの患者が一部交じっている状況だったが、夜間は応急処置し、翌日に金沢市内に救急搬送した糖尿病性ケトアシドーシスの患者も経験した」

困ったのが、電子カルテへの入力だ。光永氏ら災害支援に入る医療者は電子カルテのIDとPWが使えず、検査や処方などのオーダーができなかった。「常勤の医師に1人、オーダー入力係として救急外来に入ってもらわざるを得なかった。病棟業務等もあり、あまり休めていない状況だった。DMAT、私たちの後に続くAMATも肩代わりできる業務を担い、常勤の医師がなるべく休めるようにしていた」。

困ったのが、電子カルテへの入力だ。光永氏ら災害支援に入る医療者は電子カルテのIDとPWが使えず、検査や処方などのオーダーができなかった。「常勤の医師に1人、オーダー入力係として救急外来に入ってもらわざるを得なかった。病棟業務等もあり、あまり休めていない状況だった。DMAT、私たちの後に続くAMATも肩代わりできる業務を担い、常勤の医師がなるべく休めるようにしていた」。

市立輪島病院内での全体会議(提供:光永氏)

1月5日:「病院内のベンチで仮眠」、4泊5日の日程終え帰京

AMAT先遣隊の日程は、4泊5日と決まっている。午前まで救急外来を担当した後、輪島病院を午前11時ごろに出発し、南多摩病院の第2次AMAT先遣隊と七尾市で交代、1月6日午前2時頃に帰京した。

5日に入った第2次AMAT先遣隊は、市立輪島病院で8日まで支援。8日の夜、金沢市で1泊して1月9日に帰京した。

輪島市内では、ホテルや旅館はいずれも休業中だ。「病院内のベンチに、寝袋などに包まって仮眠していた」。

5日に入った第2次AMAT先遣隊は、市立輪島病院で8日まで支援。8日の夜、金沢市で1泊して1月9日に帰京した。

輪島市内では、ホテルや旅館はいずれも休業中だ。「病院内のベンチに、寝袋などに包まって仮眠していた」。

課題:「全体で情報共有できれば、より有効な支援に」

光永氏は2010年東京慈恵会医科大学卒で、同大附属病院ERと附属柏病院救命救急センターにて救急医療の研鑽を積み、フランスのSAMU de Paris / Hôpital de la Salpêtrièreで救急部・外科系蘇生ユニットに臨床留学した経験もある。2019年の千葉県の豪雨災害では院内での急病者受け入れ対応の経験はあるが、地震の被災地に赴いた災害対応は初めてだった。今回のミッションに柔軟に対応できたのは、優秀な救急救命士と看護師と連携できたことが大きいという。

最大震度7に見舞われ、大きな余震も続く中、災害支援にあたることを決意した光永氏は「家族と相談したところ、『これは私が担うべき仕事』ということで、妻と3人の子どもともに快く送り出してくれた」と振り返る。出身地の2016年の熊本地震の際、支援に入れなかった悔しさもよぎったようだ。

今回の経験を振り返り、組織同士の連携がもっとうまく行けば、より有効な支援につながる、と光永氏は見る。

「AMATは先遣隊として2隊入ったが、無駄が少なくなかったと思う。我々は4泊5日の日程のうち、最初の2日間は状況確認だけで、ほとんど何も活動できなかった。もっと現場の情報が入っていれば、早い段階で、『あと何隊、必要か』などと状況把握できただろう。今は、DMAT、JMAT、AMAT、日赤などが入り、各組織はそれぞれの指針に基づき、現場のあうんの呼吸で対応している。石川県内だけでも、これだけ大変な状況になっているのだから、首都直下地震や、南海トラフ地震などより大きな震災に備えるためには、最終的な責任と意思決定を行う組織を統一し、情報共有を図り、相互が有機的に連携できる体制が必要ではないか」

さらに復旧・復興までには時間がかかると予想される中、避難所を集約化して、物資のデリバリーを容易にする必要性も指摘する。DPAT(災害派遣精神医療チーム)も現地入りしているが、継続的な被災者の心のケアの必要性も強調する。

最大震度7に見舞われ、大きな余震も続く中、災害支援にあたることを決意した光永氏は「家族と相談したところ、『これは私が担うべき仕事』ということで、妻と3人の子どもともに快く送り出してくれた」と振り返る。出身地の2016年の熊本地震の際、支援に入れなかった悔しさもよぎったようだ。

今回の経験を振り返り、組織同士の連携がもっとうまく行けば、より有効な支援につながる、と光永氏は見る。

「AMATは先遣隊として2隊入ったが、無駄が少なくなかったと思う。我々は4泊5日の日程のうち、最初の2日間は状況確認だけで、ほとんど何も活動できなかった。もっと現場の情報が入っていれば、早い段階で、『あと何隊、必要か』などと状況把握できただろう。今は、DMAT、JMAT、AMAT、日赤などが入り、各組織はそれぞれの指針に基づき、現場のあうんの呼吸で対応している。石川県内だけでも、これだけ大変な状況になっているのだから、首都直下地震や、南海トラフ地震などより大きな震災に備えるためには、最終的な責任と意思決定を行う組織を統一し、情報共有を図り、相互が有機的に連携できる体制が必要ではないか」

さらに復旧・復興までには時間がかかると予想される中、避難所を集約化して、物資のデリバリーを容易にする必要性も指摘する。DPAT(災害派遣精神医療チーム)も現地入りしているが、継続的な被災者の心のケアの必要性も強調する。

オンラインで取材に応じる光永氏

総括:救急医の原点に立ち戻る時間だった

5日間の任務を終えた光永氏は、最後にこう語った。

「輪島市は本当にきれいな街並み。それが一瞬にして崩れ去ってしまったのを見て、やはりショックを受けた。被災地では、自衛隊のヘリコプターなどがバンバン飛んでいた。帰京後、全く関係ないヘリコプターの音が気になったことに気づいた。多少なりともストレスを感じているのだろう。

病院に搬送されてきた患者も、家も失い、先行きが分からず、すごく不安になっていた。我々にこれから何ができるのかを真剣に考えた。でもその中で、八王子ナンバーである私たちの救急車に向かって、市民の方々が『頑張ってくださいね』と声をかけてくれて、本当にありがたかった。情報共有等の課題は残るものの、DMATをはじめ、数多くの志ある医療者が集まり、破壊され尽くしたところから、立て直していく力も目の当たりにして、救急医として私もさらに研さんを積まなければいけないという原点に立ち返ることができた非常に大切な時間だったと思っている」

「輪島市は本当にきれいな街並み。それが一瞬にして崩れ去ってしまったのを見て、やはりショックを受けた。被災地では、自衛隊のヘリコプターなどがバンバン飛んでいた。帰京後、全く関係ないヘリコプターの音が気になったことに気づいた。多少なりともストレスを感じているのだろう。

病院に搬送されてきた患者も、家も失い、先行きが分からず、すごく不安になっていた。我々にこれから何ができるのかを真剣に考えた。でもその中で、八王子ナンバーである私たちの救急車に向かって、市民の方々が『頑張ってくださいね』と声をかけてくれて、本当にありがたかった。情報共有等の課題は残るものの、DMATをはじめ、数多くの志ある医療者が集まり、破壊され尽くしたところから、立て直していく力も目の当たりにして、救急医として私もさらに研さんを積まなければいけないという原点に立ち返ることができた非常に大切な時間だったと思っている」